近日,教育部公布了全国高等学校体育教学指导委员会(2016—2020年)组成人员名单,我校体育部樊莲香教授受聘为委员。这是时隔20年后,我校再次参与到教育部体育教学指导工作之中。

全国高等学校体育教学指导委员会是在教育部指导下,对高等学校体育教学教育工作进行研究、指导、评估以及提供咨询和服务的专家组织。它是教育部和全国高校沟通的桥梁,对加强和推进高校的体育教学工作起着至关重要的作用。

20年前,作为体育教学指导委员会委员的中大体育部主任梁兆航教授,从国家政策传达、科研评估、教学改革、课程建设、成果奖培育等方面极大地推动了我校体育事业的发展。接过前辈的旗帜,樊莲香教授再次代表我校入选教育部体育教学指导委员会,将为我校的体育工作带来积极影响。

樊莲香教授

在继承中发展,在改革中前行

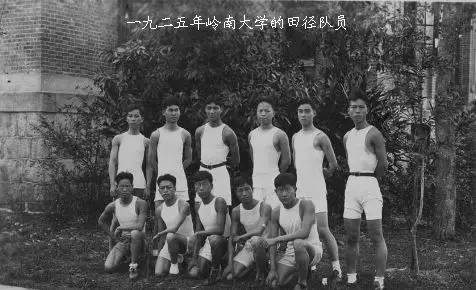

樊莲香教授谈到,中大体育史上有着丰富的体育文化内涵,需在继承中发展,在改革中前行。中山大学由孙中山先生亲手创办,在孙中山先生的一生中,体育始终占有突出的地位。“欲图国力之坚强,必先图国民体力之发达。”此语乃是他复兴中华的理想之一,也深刻影响着中大体育传统的形成。民国时期的中山大学和岭南大学虽性质不同,但校长们对体育都非常重视。原中山大学校长邹鲁先生提出“要有健全的身体,才有健全的精神”。原岭南大学钟荣光校长强调“学以为人,全面发展 ”的思想,在他的重视下,学校体育朝气蓬勃,群众体育普及,运动竞赛成绩突出,培养了一批杰出体育人才。1913-1934年间的远东运动会,岭南大学学生参加了全部十届比赛。1936年,运动健儿们代表中国队出征第十一届柏林奥运会。作为中国早期体育运动的参与者、见证者,他们的努力和拼搏,永远载入了中国体育史册。

新中国成立之后,中山大学体育事业在一批批敢于开拓、勇于创新的体育人的探索中继续前行。郭刁萍教授堪称中大体育部卓越的领导者,他把自己的一生献给了体育教育事业,他提出的“学校体育要以教学为中心,群众为基础,场地设施为载体,运动队训练为窗口”的体育思想影响着中大体育发展。1984年,梁兆航教授接替郭刁萍教授担任中山大学体育部主任,在继承郭刁萍教授体育思想的同时主张学校体育不是竞技体育,而是通过身体活动的教育达到育人的目的。他首创了大学体育课一年级上身体素质课、二年级上选项课、三年级上选修课的教学制度;建立了体育教学“四年不断线”的一套做法,体育部与各学院学工部共同推进学生体育活动,丰富多彩的课外体育俱乐部,系与系之间,学院内外的体育比赛多姿多彩,浓厚的校园体育文化氛围使参与体育运动成为了校风,学生体质显著提高。体育课内外一体化也形成了中山大学的体育教学特色,影响力由省市走向全国。上世纪80年代末,他积极参与筹办英东体育中心、中国大学生体育训练基地,发展国际交流与合作,并代表中山大学与美国春田学院洽谈达成一系列交流协议,输送体育教师到美国春田学院进修学习并开展运动队互访,开创了中美高校体育交流的先例,为中大体育今后的发展奠定了坚实的基础。

我校体育工作的蓬勃发展获得了国家教育部的重视和肯定,梁兆航教授成为1992-1996年期间教育部全国高校体育教学指导委员会委员。

春田大学代表团一行与体育部师生庆祝体育合作交流20周年座谈会

立足新起点,展望新宏图

当选新一届教学指导委员会委员,樊莲香在感恩之余,也倍感责任重大。这一方面是对我校体育工作成就和樊莲香教授本人的认可,另一方面也要求她勇于担当,努力推动中大体育发展再上新台阶。

樊莲香教授谈到,进入二十一世纪以来,随着国家实力的增强,要实现我们中华民族伟大复兴的中国梦,就是要实现国家富强、民族振兴、人民幸福。孙中山先生曾说:“体质不强,谈何栋梁?少年不强,民族何强?民族不强,国家何强?”梁启超在《少年中国说》中提到:“少年强则国强”。从1985年至今连年下降的学生体质让我们感到担忧,站在未来看现在,将来的合格建设者和接班人就是现在的青少年,青少年的健康问题也关系着这个民族是否能够保持旺盛的生命力,从这个意义上讲中华民族的复兴首先是民族体质的复兴,体质健康在民族复兴的中国梦中是不能缺位的。今年8月,中央审议通过了“健康中国2030”,它将是今后15年推进健康中国建设的行动纲领,在这个背景下,高校体育工作应该如何将健康融入体育各项政策、体现体育育人价值将是新一届教执委的主要工作内容,我们需要思考的是如何梳理和落实我校对实现“健康中国2030”规划纲要的国家责任担当。

对于中大体育未来的发展,樊莲香教授提出了四个方面的展望。一是把中大体育事业发展融入到建设“民族复兴、健康中国”大战略、大教育、大健康的格局中去定位、思考和改革。二是将大学体育文化融入大学文化建设中,让体育教育重新回归到高等教育的规律当中,体现育人价值。三是中大体育教学改革融入并服务于 “德才兼备、领袖气质、家国情怀”的人才培养目标当中。四是注重发展具有中大特色的体育科学,结合我校优质的医科和社会科学资源,将体育、心理学和康复医学融入,促进体育健康科学的发展,提升广大师生员工的身心健康,充分发挥体育的功能。

文化为重践行,凸显育人功能

樊莲香教授谈到,体育是教育,它的本质是培养全面发展的人,因此体育的内涵远远超过了强身健体的范畴,它既是教育,更是文化。体育文化是大学文化的重要组成部分,在体育教育中融入体育精神文化的教育,能使体育教育更有活力。体育精神能唤醒学生的生命意识,即对自然生命的真爱,精神生命的感悟和社会生命的实践。体育精神还能进一步地培养学生奋斗精神,公平竞争和集体主义精神,进而实现体育育人的价值。因此,如果纯粹将大学体育仅仅看成传授技能,而缺位体育精神文化的教育,那么大学的体育教育也就失去了它的独特性。

罗俊校长非常重视体育工作,更加重视大学人才的培养,他强调大学要以“育人”为核心,这也是我校体育工作需要不断加强和巩固的目标。体育的育人价值,主要通过体育精神文化得以充分发挥。罗俊校长培育人才的理念,都与大学体育的精神文化内涵有着密切的联系。在领袖气质方面,体育赋予人们健康的体魄和健全的人格,良好的身体素质是领袖具备敏捷思维和旺盛精力的基础;在德才兼备方面,体育强调道德的规范、文明素质,帮助学生树立公正、团结、友谊、谦虚、诚实等道德观,从而在人生道路上做出正确的选择;在家国情怀方面,体育能够培养人们的团队合作精神、集体荣誉感和为国争光的志向。女排精神就是对体育核心价值观最好的诠释。

凝聚全校力量,共建体育文化

2014年,樊莲香教授获得了国家公派“中加学者交换”研究项目资助,前往加拿大UWO进行访学交流。在此期间,对北美多所著名高校进行了深入的实地调研。她谈到北美高校对体育文化传播有着具体的渠道:其一,建设设施齐全的体育场馆供师生健身使用;其二,成立多支高水平体育代表队,通过比赛提升学校凝聚力和影响力;其三,对学生开放多门类、多层类的体育课程吸引学生参与课外锻炼;其四,发展众多学生体育社团,丰富学生课余生活,培养学生社会交往和适应能力;其五,明确体育精神与体育口号凸显体育育人价值;其六,开发学校专有的体育运动产品特许专营,满足师生表达爱校情怀及体育文化消费需求;其七,设立体育基金捐赠,支持学校体育持续发展;八是通过建设完善的体育网站,传递大量信息,服务师生并达到宣传学校目的。这些项目的管理均在学校教学单位以外的Campus life下设的三个二级单位负责实施。这一举措给我们的启示和借鉴在于,大学体育文化的建设不能纯粹依靠主要负责体育教学的一个部门实施,必须建立一个多种传播渠道、多种主体共同参与的综合体系,有计划、分层次、分目标地逐步实施。

同时兼任中大校友总会副秘书长,负责校友体育工作的樊莲香教授正在积极协助校友总会筹备拟于11月份校庆日举办的“健康中国·活力中大”体育嘉年华校友马拉松比赛。中大教育发展基金会将设立“中山大学体育发展基金”的捐赠报名活动,她希望借此契机,使校友关心母校体育事业的发展,并感受到母校对校友们健康的关爱,同时也是“校友与母校同跑”的爱意传递。今年,在校友会支持下,由多届校友组成的校友健美操队在离开校园多年后又重返母校,和昔日共同参赛并取得荣誉的伙伴们回校参加训练,在2016年全国全民健身操舞“广东赛区”比赛中再次为母校赢得荣誉;校友排球队、校友足球队、校友龙舟队、校友马拉松队也在近期代表母校取得各项佳绩。校友们的这份激情,让我们看到了中大人对母校深厚的情谊,表达了运动的青春永不散场的气息。校友们曾对母校的体育文化有着深刻的体验,他们更是大学体育文化传承的主力军。樊莲香教授感慨地说:“大学文化是一代代传承下来的,只有不断的积累和发展,才能更好地教育我们的学生,因为今天的学生就是明日的校友。”哈佛大学曾经做过一项调研:毕业20年后,哪些校友群体为母校捐款最多?结果出人意料,捐款最多的并不只是学习最好的学生,反而是那些有校队背景的学生,这些学生无论当年还是现在都是最有集体荣誉感的。这也是北美高校特别重视体育集体项目,尤其重视传统的集体项目,因为在集体项目更加能够体现团结协作,顽强拼搏,为集体荣誉而战的精神;国外高校还会大力宣传本校的体育明星和明星队伍,用优秀榜样的教育作用来教育学生,这也是国外大学体育教育魅力所在。

樊莲香教授讲到,在机遇和挑战并存的新时期,我校体育事业的发展需要寻找新的理念和出路。应在继承孙中山先生体育思想的基础上,在“德才兼备、领袖气质、家国情怀”的人才培养目标下,展开中山大学体育精神讨论,提炼我校体育口号,并将此融入到体育教学之中;开发能彰显体育文化的中山大学特许运动产品、体育纪念品;梳理体育文化历史,建立学校体育荣誉展览室等工作,这些都是大学体育文化的建设内容。

聚焦体育文化培育,提升体育竞争力,这对于优化我校育人的文化氛围,为我校的体育事业注入新的活力都将大有裨益。

樊莲香教授简介:

樊莲香,教育学博士,教授、硕士生导师,艺术体操国际级裁判,中山大学第七届教学名师,美国春田大学和加拿大西安大略大学访问学者。现任全国高等学校体育教学指导委员会委员,中国高等教育学会体育专业委员会理事,教育部中国大学生健美操艺术体操协会副秘书长,艺术体操项目副主任。第十六届亚运会竞赛部负责体操、蹦床、艺术体操三项目竞赛组织工作并担任艺术体操项目副主任。曾获第十六届亚运会亚残运会“先进个人”、第八届全国大学生运动会“先进工作者”,两次荣获国家体育总局“优秀裁判员”荣誉称号。

研究方向包括学校体育改革与发展、难美项群身体运动艺术研究、大学生形体与形象塑造,近十年在《体育科学》等体育类CSSCI核心期刊发表学术论文27篇。出版专著及教材6部。主持及参与教育部、国家总局奥运攻关及省级以上课题21项。获得广东省哲学社会科学优秀成果奖、省教学成果奖及其他成果奖十余项。

来源:中山大学官方微信

(采写:陈慧君、曹雅芳 编辑:谢一璇)